以前に沼津餃子と呼ばれる餃子の元祖「中央亭」を紹介しました。

記事はこちら↓

そして、沼津餃子にちょっと似ている、『ぎょうざ専門店 高千穂』も紹介しました。

次は残るは「北口亭」といきたいところですが・・・・

違います!

なんと伊豆の国市長岡にもこの沼津餃子に似た餃子があるのです!

これは調査せずにはいられないということで行ってきました。

はじめまして「おうすけ」と言います。

このブログでは伊豆や静岡の観光スポット、おすすめグルメ、ランチスポットなど色々な分野を紹介していけたらと思っています。

伊豆を回って旅する『伊豆活』と称し活動していきます。

かつて住んでいた東南アジアの情報などもシェアしていきたいとも思っています。

よろしくお願いします。

『餃子の㐂むら(きむら)』とはどんなお店?

場所は伊豆長岡の温泉街の中にあります。

営業時間などはGoogleマップを参照下さい。

店内の様子もGoogleマップにアップされていたので貼り付けておきます。

緑に赤の字の看板が目印。

駐車場はこちら。

このTHE昭和な感じのレトロな店内がいい感じ。

ここで一杯やりながら餃子を食べるなんて最高じゃないですか!

しかし、今回は近くの『中華の与志富』に行った帰りに寄ったので、お持ち帰りにしました。

お持ち帰りだったので、店の前に一時停車。

注文して車で待機。

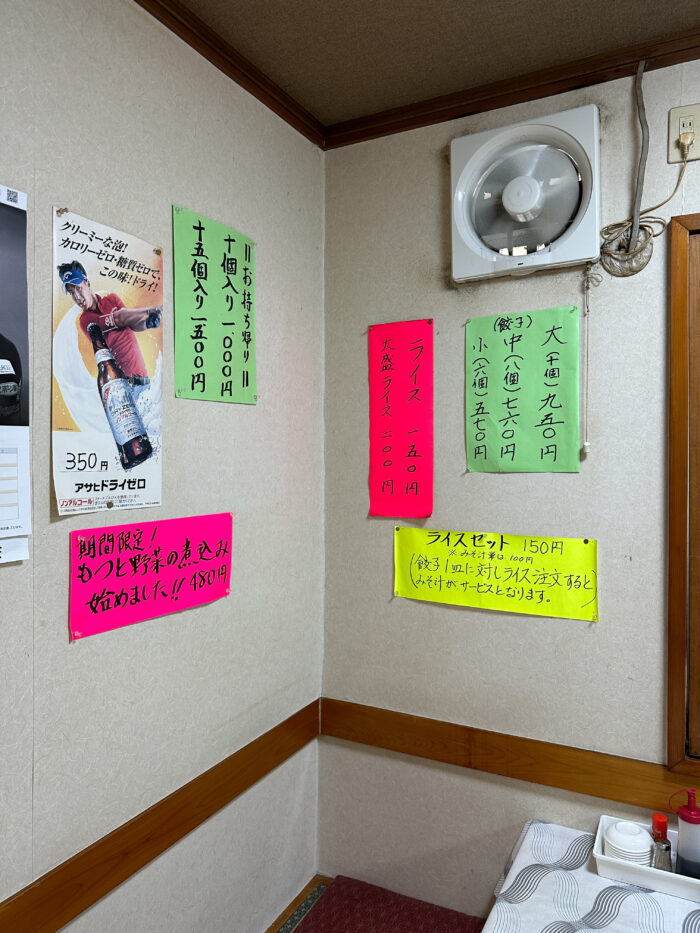

メニュー

値段は以前より多少上がった様です。

プラス150円でライスセットにできます。

左下のピンクの貼り紙に書いてある、

期間限定!もつと野菜の煮込み始めました!

が、めっちゃ気になります。

おばちゃんも注文の際にすごく勧めてきました。

そうなんです、ここのサイドメニューもすごく魅力的。

他のお客さんが目の前にいて写真は撮れなかったのですが、「本日のサイドメニュー」には、

などがある様で、その日によってメニューも変わります。

「餃子お持ち帰り」実食

入れ物もレトロ。

うまそう。

沼津餃子の焼き方に似ていて、店主が沼津餃子のスタイルと真似て、独自に研究を重ねてこの味に辿り着いたそうですよ。

野菜多めで、『ぎょうざ専門店 高千穂』にも似てますね。

ニラやニンニクを使っていないそうです。

美味しい!

ニラやニンニクが入ってないってパンチがないのじゃないかと思いましたが、さっぱりで何個でも食べれます。

これは、ビールと餃子の無限のループ確定!

でもやっぱりお店で食べた方が何倍も美味しいでしょうね。

今度はお店で、サイドメニューと一緒に無限る〜ぷを楽しみたいと思います。